吉田博,跨越东西隔阂的艺术旅程

吉田博

吉田博(1876-1950)是日本近代版画的重要代表之一,他致力于将传统浮世绘技法与西方水彩画技巧融合,创造出别具一格的版画艺术。吉田博不仅是我们熟知的新版画画家,也是被日本和世界所认可的顶尖水彩画家和油画家。严谨、浪漫、好奇、对自然的敬畏与崇拜,这一切贯穿着他的艺术生涯,在东西美学碰撞中找到了只属于吉田博的平衡点。

从水彩到版画 吉田博的人生地图

早期:水彩画的探索与艺术起步

吉田博出生于福冈久留米市,父亲为低级武士,家庭背景并不显赫,然而,他的艺术天赋早在少年时期便显露无疑。14岁时,吉田博进入中学,受到了美术教师吉田嘉三郎的启蒙与影响,吉田嘉三郎不但发现了他的艺术才华,还收他为养子,改姓吉田。从此,吉田博开始了他的艺术之路。

17岁时,吉田博被养父送往京都学习绘画。在那里,他接触到了水彩画,并深受三宅克己的作品启发,立志前往东京加入小山正太郎主办的“不同舍”,这是当时日本西洋画学习的摇篮。不同舍强调扎实的基础训练,吉田博在这里练就了扎实的基本功,也遇到了一群志同道合的伙伴,在不同舍的日子为他日后的多元化创作打下了坚实的基础。

水彩画<日本回忆录>; 1899年

1898年,吉田博首次参加画展,凭借出色的水彩作品获得了艺术界的好评。1899年,他与不同舍的同学中川八郎一起远赴美国,寻求商业和艺术上的突破。俩人的旅途真是“柳暗花明又一村”,尽管在底特律未能见到朋友介绍的收藏家,但两人在美术馆与馆长偶遇,馆长对他们的画作赞不绝口,替他们在美国举行了第一场展览。随后他们又在波士顿和其他城市举行了展览,每一场都引起了当地艺术界的轰动和赞美,这也为吉田博打开了国际艺术市场的大门。

水彩画<妙义神社的孩子们>; 19世纪

中期:油画的尝试与艺术巅峰

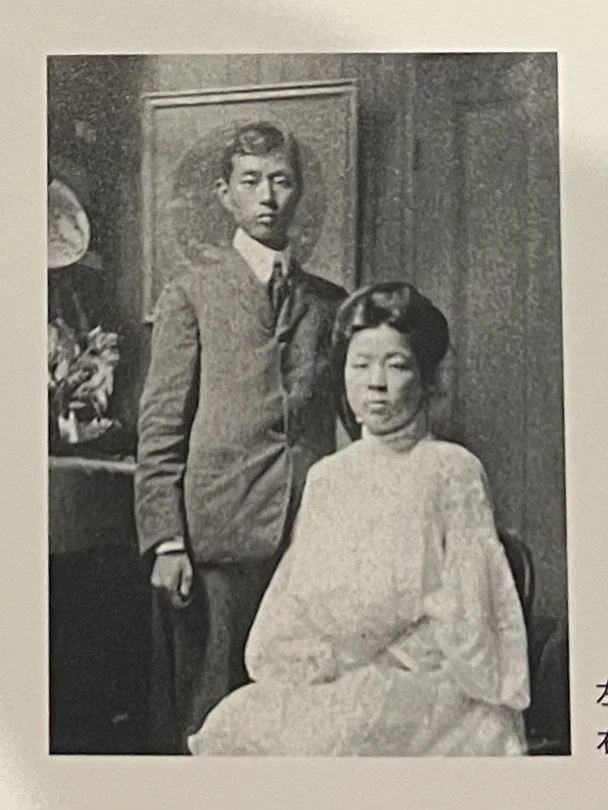

回国后,吉田博开始积极参加展览,他的作品逐渐从水彩画转向油画,参与了多次国家级画展,并屡次获奖。1900年,他的作品在巴黎和圣路易斯世博会上分别获奖,艺术声誉逐步上升。1903年,吉田博再次前往美国和欧洲,这次他带着养父的女儿吉田藤远一同在美国及欧洲游历写生,举办了一系列画展,俩人不仅再次扩大了在美术界的影响力,还积累了许多创作素材。

1903年吉田博第二次前往美国

这一时期,吉田博在日本艺术界占据了重要地位,他成为了太平洋画会一众青年画家的领导者,与黑田清辉等另一派艺术家同台竞争,共同推动着日本艺术的发展。他的作品在形式上逐渐摆脱传统束缚,展现出更具现代感和国际化的风格。

油画<泰林汉姆之夜>; 1905年

然而,1923年关东大震灾后的太平洋画会遭遇困境,吉田博带着画会成员们的作品前往欧美巡展筹集资金。这次旅程也成为了他的艺术生涯转折点,他在欧美的收藏家那里看到了他们对浮世绘艺术的狂热,猛然意识到传统技法在跨文化对话中具有不可替代的价值。吉田博决定开始接触并深入学习木版画。回到日本后,他以木版画为创作核心,进入了艺术生涯的第三阶段。

油画<热海>

晚期:木版画的创新与传承

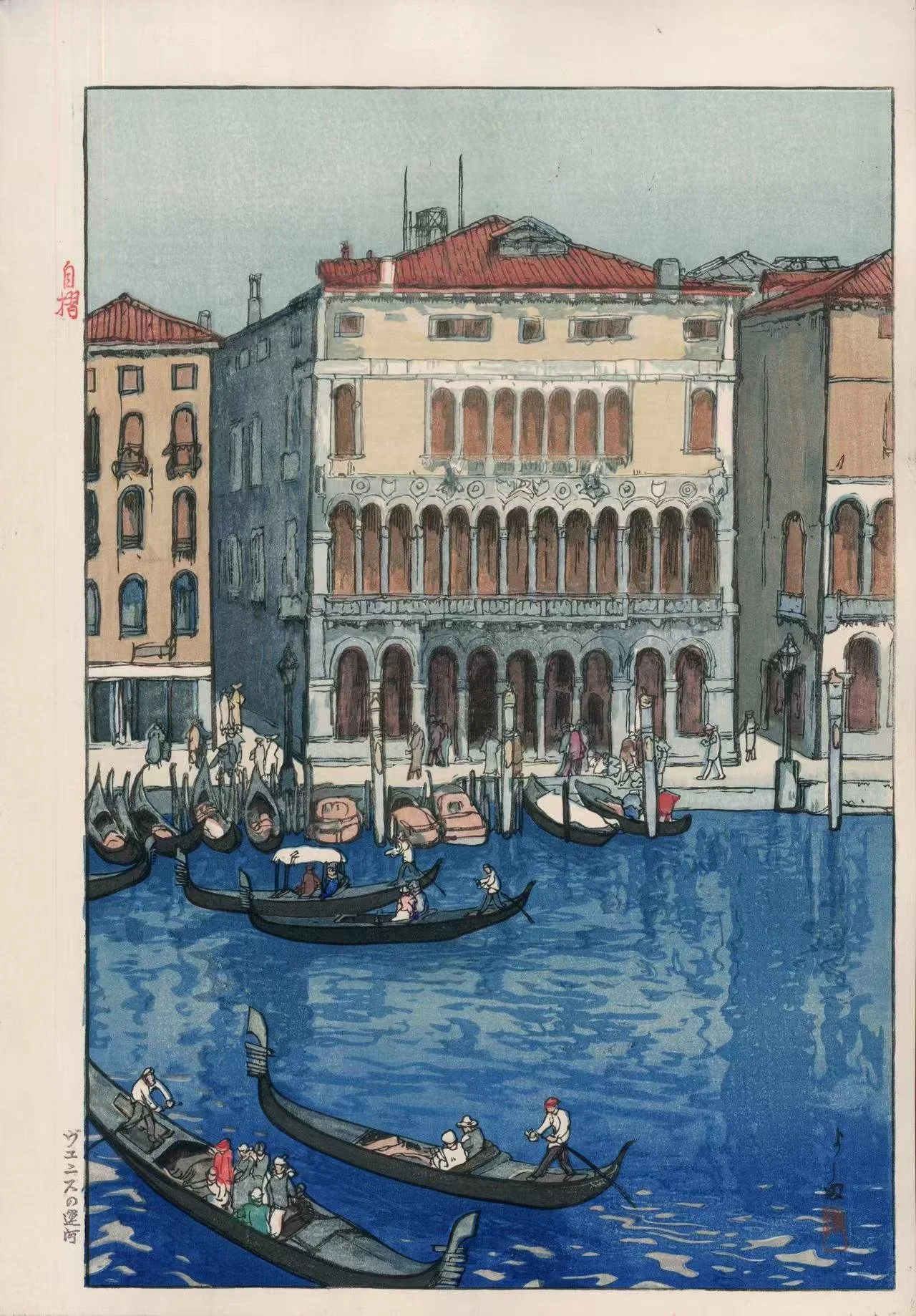

1925年归国之后,吉田博开始全身心投入到版画的学习和创作之中。为了创作出更完美的作品,他的足迹踏遍了世界各地,先后发表了《美国系列》《欧洲系列》《东南亚·印度系列》《朝鲜满洲系列》等大量优秀作品。他的作品不仅展现了日本传统版画的精髓,更融合了西方水彩画的技巧与表现手法,形成了独特的“和魂洋技”风格。吉田博已经做好了向世界展示自己版画作品的一切准备。

<欧洲 马特洪峰>; 1925年

长期以来,美国艺术界对日本艺术的认知主要局限于浮世绘这一传统艺术形式。然而,由于海外市场上流通的浮世绘作品质量参差不齐,充斥着大量仿制品和粗制滥造之作,导致美国人对浮世绘乃至整个日本艺术的评价逐渐走低。这一局面在1930年托莱多美术馆举办了美国历史上首次大型日本版画展览后发生了根本性转变。托莱多美术馆的策展人J·亚瑟·麦克莱恩(1879-1964)和多萝西·L·布莱尔(1890-1989)与吉田博合作,展出了包括川濑巴水、小早川清、鸟居言人、伊东深水等在内共计10名新版画画家的300余张版画作品,其中吉田博作为展览的策划者之一,一人就占出了114张作品,占总展出数的1/3。

<美国 大峡谷>; 1925年

托莱多美术馆还将这批展品在美国其他城市巡回展出,让更多的美国收藏家和艺术界人士看到并认可了日本版画的新生魅力。因此这场展览也被称为“新版画的文艺复兴”,标志着日本版画艺术在国际舞台上迎来了新的辉煌时期。这个展览不仅向美国观众展示了日本版画艺术的复兴与创新,更重新确立了其在艺术领域的价值与地位,大大加速了新版画在美国的传播与推广速度。吉田博在其中做了不容忽视的巨大贡献,也因此被看做新版画世界无可争议的领军人物。

1950年,74岁的吉田博在东京的家中与世长辞。他用自己的一生与艺术和自然对话,不断探索着绘画和艺术的可能性,展现了艺术家独立思考和无畏探索的精神。

<威尼斯运河>; 1925年

回望来处 从海外旅行中收获的变化

吉田博的艺术创作深受其多次海外游历的影响,每一次出国都不仅仅是一次单纯的旅行,更是一次自我发现与艺术风格洗礼的过程。

1899年,吉田博首次踏上了美国的土地。这次旅行对他意义非凡。此时,日本的艺术界正经历着由西方现代艺术带来的剧烈变革。身处这种艺术氛围之中,吉田博感受到东西方艺术并没有绝对的优劣之分,反而每一种风格都有其独特的魅力。这一认识促使他从此决定不再盲目模仿西方的艺术手法,而是要将东方的审美精髓与西方的艺术技巧融合,创造出独一无二的艺术风格。他从此不拘泥于流派的束缚,开始了一条自主探索的艺术之路。此时的吉田博不仅找到了属于自己的艺术定位,还在美国的画展中赢得了肯定,开始形成了自己的艺术气场。

时隔四年,吉田博在1903年再次踏上美国的土地,这一次他的足迹还遍布了整个欧洲。这次旅行让他收获颇丰,尤其是在创作方面,他不仅积累了大量的写生素材,更通过展览和频繁的获奖,进一步巩固了自己的艺术地位。旅行中的异国风情为他之后的油画创作提供了丰富的题材,同时也让他的艺术风格愈加成熟,色彩和形式的处理更加自如,逐渐展现出吉田博标志性的艺术特色。

而在1923年的第三次海外之旅中,吉田博带着大量太平洋画会的作品前往美国和欧洲巡展,这次经历为他后来的版画创作埋下了伏笔。吉田博在欧美市场的考察,让他再次意识到传统浮世绘版画的魅力和潜力,尤其是西方市场对这些作品的热衷程度。这一发现促使他开始了对版画创作技法的深入思考,并决定将西方水彩画的技法与东方浮世绘版画的技巧相结合,探索出一种具有“绘画感”的全新版画形式。

<美国 雷尼尔峰>; 1925年

吉田博的最后一次海外游历发生在30年代,这次他的足迹遍布印度、东南亚、朝鲜和中国。这些地区丰富的风光和多元的文化景象,给他带来了极大的创作灵感。通过这段时间的写生,他逐渐形成了融汇东西方艺术技巧的独特画风,不仅能展现异国风情的壮丽景观,还能够以极高的艺术技巧将这些场景具象化,赋予它们强烈的情感与艺术冲击力。这些海外游历,使得吉田博的作品在技术上越来越精湛,主题也逐渐多元化,最终他形成了一个自成体系的艺术世界,成为了近现代日本版画艺术的领军人物。

<印度与东南亚 泰姬陵>; 1932年

版刀与和纸 重构传统的技术革命

吉田博的版画创作,以其精湛的技艺和创新精神著称。他的木版画不仅仅是传统浮世绘的延续,更是对传统技法的一次大胆突破。他在创作过程中,不仅重视技巧上的创新,更对材料和形式进行了不断的试探与探索,最终形成了属于自己的独特风格。

在创作木版画时,吉田博做出了许多与传统截然不同的选择。首先,他对纸张尺寸进行了大胆的调整,选择了比传统浮世绘更大的画纸。传统浮世绘的“大判”尺寸大约为39x27厘米,而吉田博的作品则普遍采用了更大尺寸的纸张,最大的作品《溪流》甚至达到54.5x82.8厘米,是传统作品的两倍之多。这种尺寸上的突破使得他的作品在视觉上更具冲击力,也使得印刷过程中遇到的技术难度大大增加。由于纸张越大,吸收颜料后容易产生形变,套印时就可能出现错位和模糊,但吉田博却坚持通过更高的精度和更复杂的工艺来实现这种突破,这不仅彰显了他的技艺高超,也让他的作品在艺术效果上更具深度和层次感。

<溪流>; 1928年

此外,吉田博在色彩处理上也进行了许多创新。他不像传统版画仅仅依靠单一的套印,他通过分色雕刻,逐层叠加色彩,使得每一层的细节都得到了精准的表现。这种方法使得他的作品在视觉效果上更加细腻和丰富,同时也带来了极高的技术难度。吉田博的作品通常需要30次以上的印刷,甚至有些作品如《东京十二题之龟井户》和《阳明门》,印刷次数高达88次和96次。如此高的印刷次数意味着他需要进行更多次的雕刻、调色以及打印,而这每一轮的失败都会导致高昂的成本,但吉田博毫不妥协,他始终追求完美的艺术效果。

<东京十二题之龟井户>; 1927 年

<阳明门>; 1937年

吉田博还在材料的选择上进行过多次实验。他尝试了不同类型的木材来制作雕版,比较了不同木材的纹理和硬度对雕刻效果的影响;他还试验过不同种类的纸张,甚至在丝绸上进行过印刷,以期能够呈现出最细腻的画面效果。他的细线条处理堪称精妙,为了避免传统木板在雕刻过程中易损坏的问题,吉田博还特别为这些细节部分制作了铅板,用以印刷更为精致的线条。

更值得一提的是,吉田博创作中独具匠心的“别摺”技法,这种技法使得同一套版木可以通过不同的配色方案,呈现出同一画面在不同时间、不同光线下的变化。例如在《帆船》系列中,吉田博通过六种不同的配色方案,表现了海面在清晨、上午、傍晚、雾天等不同状态下的变化。每一种配色都带有不同的情感和氛围,这种色彩上的变化赋予了作品更加丰富的表现力,也使得吉田博的木版画充满了动感与层次感。

<濑户内海集 帆船 朝>; 1926年

<濑户内海集 帆船 午后>; 1926年

<濑户内海集 帆船 午前>; 1926年

<濑户内海集 帆船 夕>; 1926年

工房里的协奏曲 亲手探索技术的极限

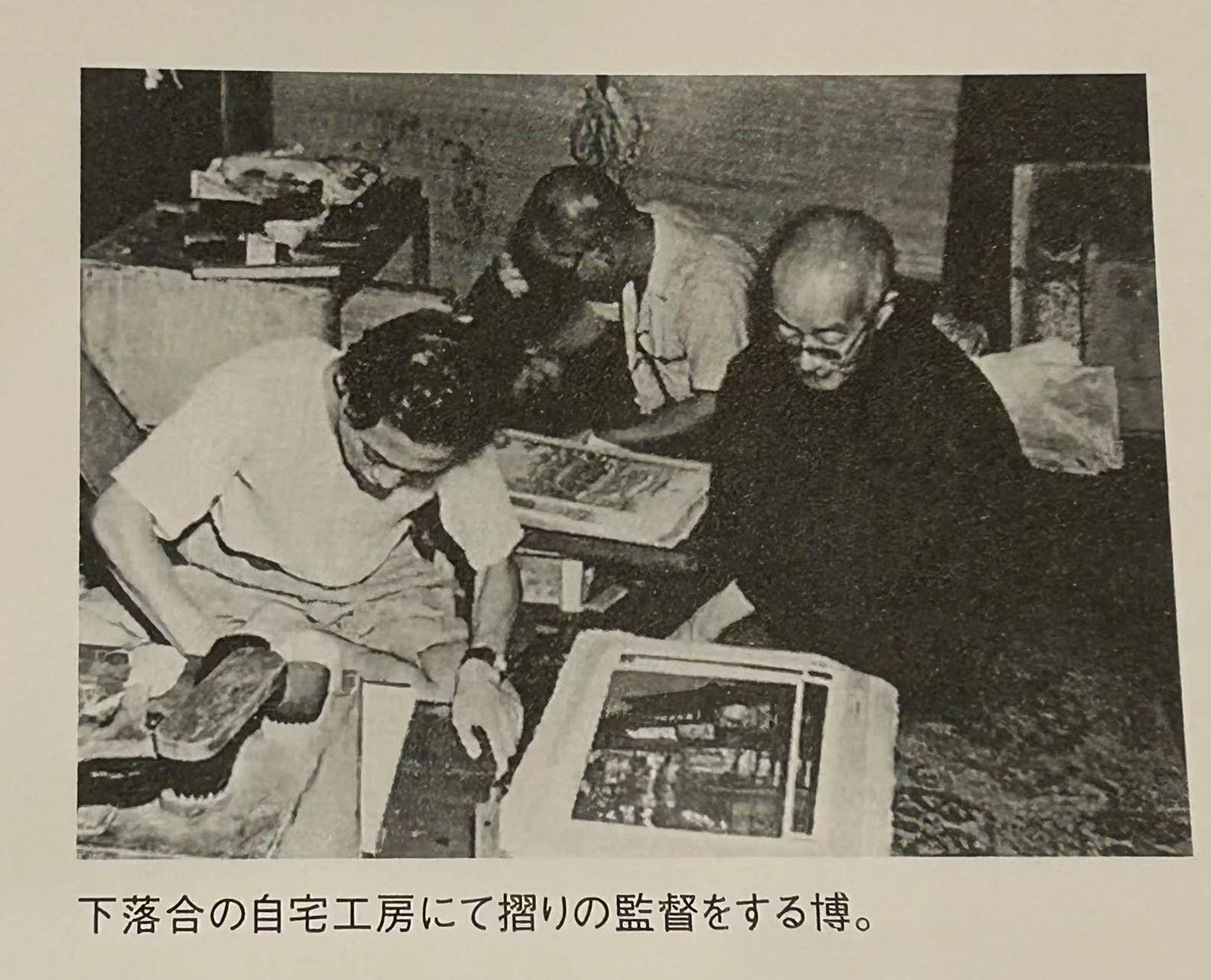

吉田博坚持“自摺”模式,这一创作方法让他在版画创作过程中始终保持着对艺术性与质量的最高要求。在这一模式中,吉田博亲自参与到雕刻、印刷的每一个环节,他不仅像指挥交响乐一般统筹着雕师和摺师的工作,更是其中的核心执行者。他与工匠们保持着紧密的合作,并且要求自己拥有比工匠更高的技术水平和更为敏锐的艺术感觉。

吉田博的夫人吉田藤代曾回忆道,吉田博每次创作都会与雕刻师、摺师共同工作,确保每一细节都能符合他的艺术要求。即便是在繁忙的创作过程中,他也常亲自动手,参与到雕刻与印刷的工作中,哪怕是最细微的修正,他也从不忽视或妥协。他认为,作为艺术家,只有在亲自参与到创作过程中,才能真正把控作品的质量,确保每一幅作品都能表达他内心的理想。

吉田博与其夫人

吉田博长期与两位雕刻师合作,早期作品的雕刻多由山岸主计负责,而后期则由前田熊次郎担任雕刻工作。摺师则较为频繁地更换,因为吉田博要求极高,能够跟上他创作节奏的摺师并不多。通过这种“自摺”模式,吉田博能够确保每一幅作品都能达到艺术上的完美,无论是在技巧、色彩还是表达方式上,他都毫不妥协,追求着艺术创作的最高标准。

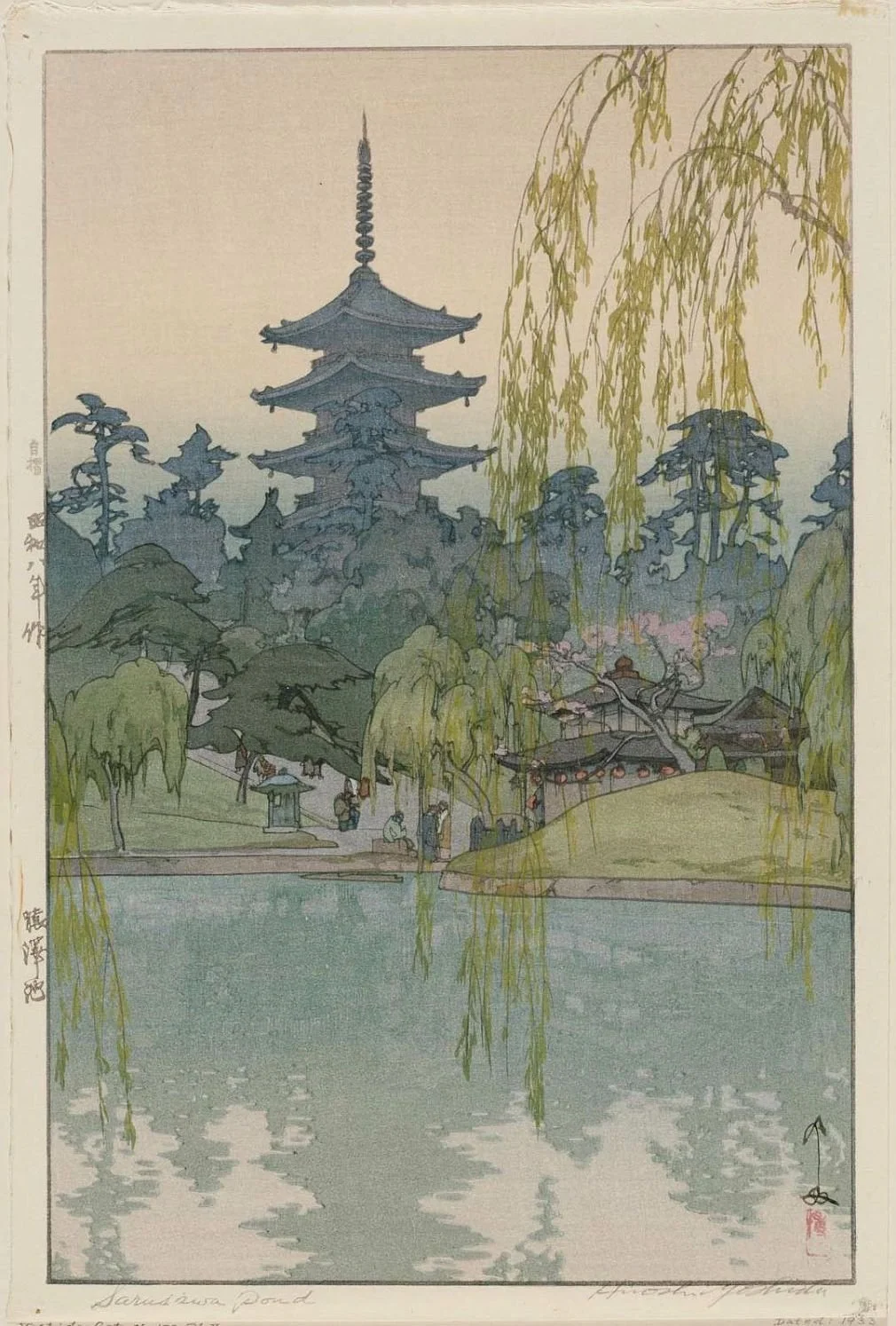

<猿沢池>; 1933年

超越技术的力量 吉田博的美学力量

吉田博的艺术理念可以概括为“自然与技术的完美结合”。他注重对自然细节的捕捉,同时追求版画技术的极致表现。他的作品以细腻的线条、丰富的色彩层次和精确的构图著称,西方的透视技巧和光影效果与日本传统的版画技法相结合,使得画面在视觉上既具有西方油画的空间感,又不失东方艺术的诗意与空灵。

<东京拾二题 神乐坂通 雨后的夜>; 1929年

在谈论吉田博时,我们免不了对他的画面完成度和技法追求津津乐道,但他的作品却绝不是简单用“技术力的堆砌”就可以定义的。他的作品往往呈现出一种宁静、沉思的氛围,通过对自然景观的细致描绘,探讨人与自然的和谐关系。吉田博非常注重作品的“和谐美”,他的版画中不仅有对自然的真实再现,还有一种象征性和精神性的追求。他曾表示,艺术应当反映自然的本质,而不是简单的外表。正是这种对自然的深刻理解,使得他的作品在艺术史上占有一席之地。

吉田博的作品还具有强烈的个人风格,他常常在画作中融入自己对日本传统文化的理解和对现代艺术的探索。通过个人艺术语言的探索,打破了东西方艺术的界限,成为一位重要的文化桥梁人物。

<上野公园>; 1937年

Sharon