歌川广重

歌川广重 Utagawa Hiroshige(1797-1858)

乡愁广重|画诗人|梵高最崇拜的浮世绘画家歌川广重的生平

第一阶段:学习与摸索(1797–1833)

从父母早逝到风景画巨匠诞生

歌川广重出生于1797年的江户,原名安藤重右卫门,家族世代任职于幕府消防组织“町火消”,地位虽不显赫,却也是岁月静好的中上小康之家。与其他大多出身于市井街头的画家相比,广重的家庭让他有机会接受更好的教育和文化熏陶,培养了他文雅克制的审美底色。然而,在他13岁那年父母先后撒手人寰,作为家中独子,广重不得不在十三岁时继承父职,年纪轻轻便肩负起家庭生计的重担。

广重虽然继承了父亲留下的世袭职位,但自幼就热爱绘画的他更想成为一名画家。1811年,15岁的广重拜入歌川派门下正式学习绘画。歌川派在当时声名日隆,门下能人辈出,尤其是歌川丰国门下的“双壁”——丰国与丰广师兄弟。广重想拜在名声更大的丰国门下,但丰国却认为师弟丰广与广重更加契合,广重就这样拜在了温厚儒雅的丰广门下,继承了恩师细腻抒情的艺术风格。次年他就从恩师那里获得了画号“广重”,这标志着他正式步入浮世绘创作之路。

<八个影子>; 1842年

广重的早期作品以役者绘、美人画为主,主要延续并借鉴了当时市场流行的画师和作品风格,还没能找到属于自己的艺术道路。广重一边创作浮世绘,一边博采众家之长,先后学习了狩野派、円山派、乃至西洋油画、铜版画中的表现技法,并开始酝酿他自己的画风。

1833年,广重与保永堂合作推出风景画系列《东海道五十三次》,这也是他的成名之作,为他打开了通往一流画家殿堂的大门。这套描绘五十三个宿场与沿线景致的作品,不仅展现了他对自然景物的敏锐感知与细腻描绘能力,也成功捕捉了旅途中富有节奏感的风土人情,为其赢得广泛声誉,正式开启了其作为风景浮世绘巨匠的辉煌时期。

东海道五十三次地图

<东海道五十三次 蒲原 夜雪>; 1833-1834年

第二阶段:风格确立与成熟(1833–1853)

从东海道五十三次到六十余州名所图绘

《东海道五十三次》的成功不仅标志广重艺术上的突破,也开启了其最为高产的二十年创作黄金期。此时广重变得异常繁忙,忙碌于旅行采风和埋头作画之间,向市场送出了一套又一套优秀的风景画佳作。在这二十年间,他先后完成《《木曾街道六十九次之内》、《东都名所》《江户近郊八景之内》、《京都名所之内》、《江户高名会亭尽》等众多重要系列作品,稳稳占据着风景画领域无可争议的第一把交椅。

<木曾街道六十九次之内 须原>; 1836-37年

人们常常认为《东海道五十三次》系列是广重绘画生涯中的“拐点”,但实际上早在五十三次系列出版之前,广重就已经有了颇具辨识度的个人风格。在五十三次出版之后他也没有被突如其来的名气所改变,而是继续着风景画创作,一边持续输出优秀的佳作,一边磨炼技艺、探索新的突破点。

除最拿手的风景画之外,广重在20年间也探索并创作了许多其他主体和体裁的优秀作品,比如团扇绘、美人画、戏画、历史画、书籍插图等等都有所涉猎,作品数量之多、质量之高都令人咂舌。

<江户名所见立 三光 星祭>; 1856年

有一些研究者认为广重在这20年间“过度高产”,导致了艺术造诣的停滞,批评他此时的画作中有一些套用草稿、化用游记中的他人插图等等,缺乏创新,流于僵化。但我认为这样的评论未免有失偏颇,此时广重虽然高产,但风格与质量都维持着极为优秀的高超水准之上,很多作品只需要一眼就能让人眼前一亮,有着吸人眼眸的惊艳之处,其中一些甚至在我看来并不亚于晚年发表的名作。与其轻率地批判广重“商业化”,不如将这段时间看做他对艺术的思考和探索期。通过海量的创作和试错,广重为晚年推出的巅峰大作积累下了足够的惊艳,做好了登顶风景画之王的准备。

<京都名所之内 岚山满花>; 1834年

第三阶段:技法总结与集大成(1853–1858)

交出对世界最后的答卷 从六十余州名所图绘到遗作名所江户百景

1853年是广重创作生涯中的又一关键节点。这一年他开始了《六十余州名所图绘》系列的创作,这也是纵向构图第一次被大量运用于长篇系列作品中。广重在构图方面踏出了深思熟虑后的一大步,从这一点也能看出广重希望在晚年继续突破,这个系列也是他此前20年来思考、探索、不断追寻突破契机的尝试后所诞生的最终结果。此后的几个系列中广重都使用了“纵绘”构图,直到最后的遗作《名所江户百景》系列均是如此。纵绘式构图拓展了画面的空间感、加强了视觉张力,也成为了广重后期风格的标志性特征之一。

在生命的最后数年中,广重持续保持着旺盛的创作热情。他的后期作品如《五十三次名所图会》《雪月花》《富士三十六景》续作以及未完成的遗作《名所江户百景》等,不仅凝聚了其多年创作的技法精粹,更表现出他对自然、人生与日常生活的深刻体悟。这些作品在风格上兼具写实与诗意,有着极端强烈的前后景对比和炉火纯青的透视处理,展现出了广重高度洗练的构图技巧和绘画功力。

1858年,广重病逝于江户,享年六十二岁。他以毕生精力推动浮世绘风景画的发展,并在艺术表达上留下深远影响。其晚年的创作不啻为一份沉静且宏大的艺术遗产,为江户时代的视觉文化划下了浓墨重彩的句点。

歌川广重的诗意画作

技法革新 对传统绘画的突破

广重的作品之所以如此摄人心魄又魅力无限,要归功于广重对中西各画派绘画技法的吸收与融合,也得益于他对色彩、动态、空间和情绪的准确控制力。他将透视法、明暗法等西洋绘画技巧引入日本传统浮世绘体系之中,大大拓宽了浮世绘中风景画的表现上限。比如他从铜版画中借鉴了用线条疏密来表现体积和远近关系的手法,在浮世绘中就变成了自由控制视觉中心和空间延伸感的秘诀。

在广重的作品中,最显著的构图特征之一是对前景物体的极度放大与背景空间的深远拉伸。这种构图方式打破了传统浮世绘均衡对称的画面结构,却也造就了新颖强烈的视觉张力。以《龟户梅屋敷》为例,名虽为“屋敷”也就是宅邸,但世纪画面的绝对主体却是一支自下而上切断画面的白梅老树,宅邸与人群都被挤压在画面一角。这种大胆又颠覆的画面设计反而强化了空间纵深,且利用梅枝的线条引导观众视线,让观众不得不看向画面深处。

<龟户梅屋敷>; 1857年

独特的视角也是广重在构图方面的一大革新之处。他没有拘泥于传统浮世绘中平视、对称的取景方式,而是大胆采用了仰视、俯瞰、斜向观察等出人意料的新奇角度观察并描绘景物,让人们每天司空见惯的熟悉场景在画中焕发出了新鲜感和奇妙的魅力。

广重晚年还突破了浮世绘的传统构图格式,在《六十余州名所图绘》系列中首先导入了纵向竖构图,并持续创作众多知名的纵绘系列,直至遗作《名所江户百景》。这种构图不仅让风景延展更具张力,也为空间布局提供了更为丰富的表达可能,富有现代感。广重的纵绘作品不仅总结了他一生对风景画的理解与探索,也体现出他在视觉表现上的不断突破的决心与坚持。

<名所江户百景 两国花火>; 1857年

风格塑造 在诗意与生活中找到平衡

如果说技法是广重画作的皮肉,那么他的人情味、幽默、人景结合和诗意之美就是画中的骨架,是贯穿他所有作品的一贯风格。

【人情味】

广重的画作之所以如此吸睛,很大一部分是因为他的画里透露着浓浓的人情味,让观众在看画时心中自然而然的涌起温暖与感动。他真正画出了“浮世”中的日常百态,比如在庙会人群中一脸馋相吃着团子的参拜者、弯腰顶着风雪默默前行的赶路人、月光下带着孩子闲适走向住处的农民……虽仅寥寥几笔、面目模糊,但广重笔下的人却富有动作神态和真实感,画出了市井民众平凡却温馨的生活中流露出的人情味。

<木曾街道六十九次之内 贄川>; 1836-37年

【幽默】

广重的画中还藏着一种“高级的”幽默感。他笔下的人物虽无细致五官,却总能精准捕捉情绪特征,举手投足间透着几分“傻气”的可爱——或一惊一乍,或眉开眼笑,或咬牙切齿,动作略显夸张却毫不做作。这种幽默是克制又含蓄的,能在不经意处让观者会心一笑。

【人景结合】

不同于强调宏伟山川或戏剧性人物的传统构图思维,广重的画始终坚持将“人”与“景”作为同等重要的主体来处理,讲究“人景结合”,这一点在他的美人画中体现的尤为突出。他成名后创作的美人画多为二联或三联画作,人物作为主体占据中心,造型温婉典雅,有含蓄克制之美;画面背景的占比远高于其它画家,且几乎投注了与人物主体相同的精力,让人物与背景如双璧般互相映衬,彼此成就。这种将人物与环境有机融合的手法,显然受益于广重在风景画方面的深厚造诣,也是广重作品中始终不变的一大风格特征。

【诗意之美】

广重作品中的高雅格调也来自于作品中的“诗意”。他善于利用自然气象和光影变化来讲故事:光线渐暗、暮色袭来,时间的流逝在画中有了痕迹;暴雪寒风,雨丝横飞,让人在笔墨间问到空气的潮湿与清冷。巧妙调动画中的自然元素,广重让读者的联想变得更加饱满,也更加真实。广重还会通过控制色彩搭配,用冷暖和明暗的差异表现季节感与情绪;用线条的走向充当画外独白,引导观众的视线与想象力,背景中的大块留白像琴曲戛然而止后的余韵一样,引人反复回味。贯穿其绘画生涯全程的“诗意”元素来源于广重本人的性格与教养背景。他从少年时期起就活跃于狂歌、诗文界,不仅是一名画家,也是一名优秀的诗人,以诗入画,以景写情,对他来说信手拈来毫不费力。他本人也有着浓重的浪漫主义色彩,情感丰富深沉,又克制隐忍,在绘画中这两点取得了绝妙的平衡,把他的艺术魅力推向了更高的高度。

哲理与美学 广重绘画的灵魂底色

然而,广重作品的真正魅力,并不止于技巧上的精妙或风格上的独特,更在于他通过画面传递出的人生观与精神力量。他的作品之所以动人,根本在于其中蕴藏着对人生的深刻体悟与洒脱回应,那是一种穿透技法与风格的灵魂所在。

在广重的画作中,他想表达的既不是具体的人,也不是宏大的景,而是由景和人共同创造出的情绪氛围。暮色下归家的疲惫与放松、旅途中短暂的兴奋与快乐、暴雨骤来时的紧张与慌乱…人和景都不是主角,而是广重笔下用于塑造情绪色彩的一枚棋子,它们所折射出的“情绪”和“故事”才是广重真正想传递给观众的信息。

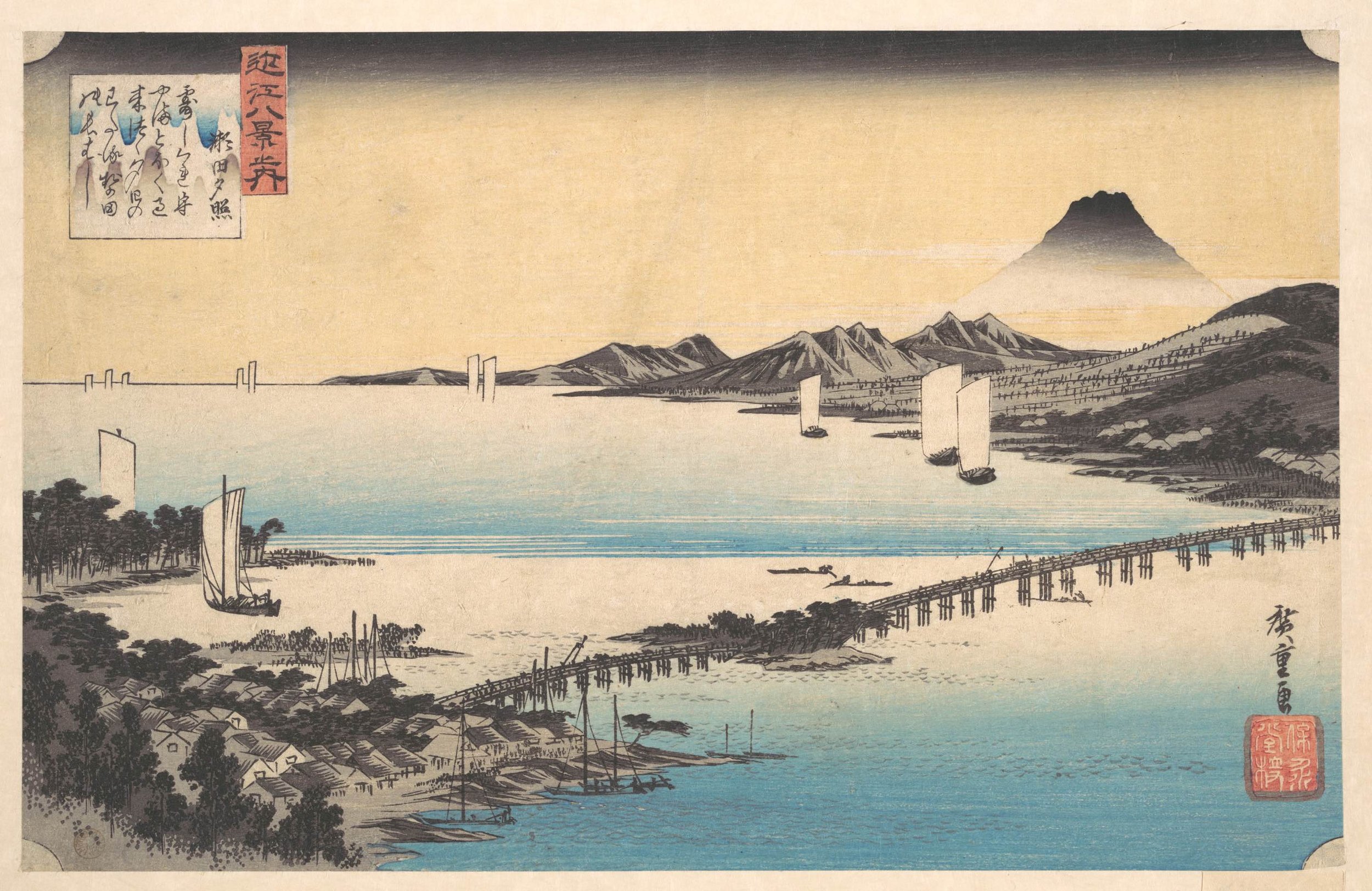

<近江八景之内 濑田夕照>; 1834-35年

他笔下的情绪底色始终是“哀而不伤”,情感克制却深沉动人,诗意之中流露出一种温柔的抒情力量。这份带有节制的感伤并非偶然。虽然他的艺术生涯颇为顺遂,但其人生道路却满布隐痛:幼年丧父丧母,中年又接连经历妻子与独子的骤然离世。这些经历没有使他的作品流于沉重悲怆,反而促使他以一种更为深沉、温和的方式理解和表达人生。他以笔下的自然变幻寄托心绪,在画中透露出一种既伤感又不失温情的抒情态度。

<冬雪中的麻雀>; 江户时期

<四季江都名所冬隅田川之雪>; 1834年

广重的作品从不直白地诉说悲伤和失落,而是通过自然景物、季节变化、民众的生活细节来传递他对生命温柔又深刻的理解。尤其在晚期作品中,更能感受到一种沉稳的力量感——仿佛他已与命运和解,将人生的苦难化为艺术与哲思的土壤。幽默而克制,悲凉却不失温情,诗意中透出洒脱,他用画笔为人生留下了一种从容的注解。这种对生命的深刻理解,正是支撑他艺术创作的灵魂所在。

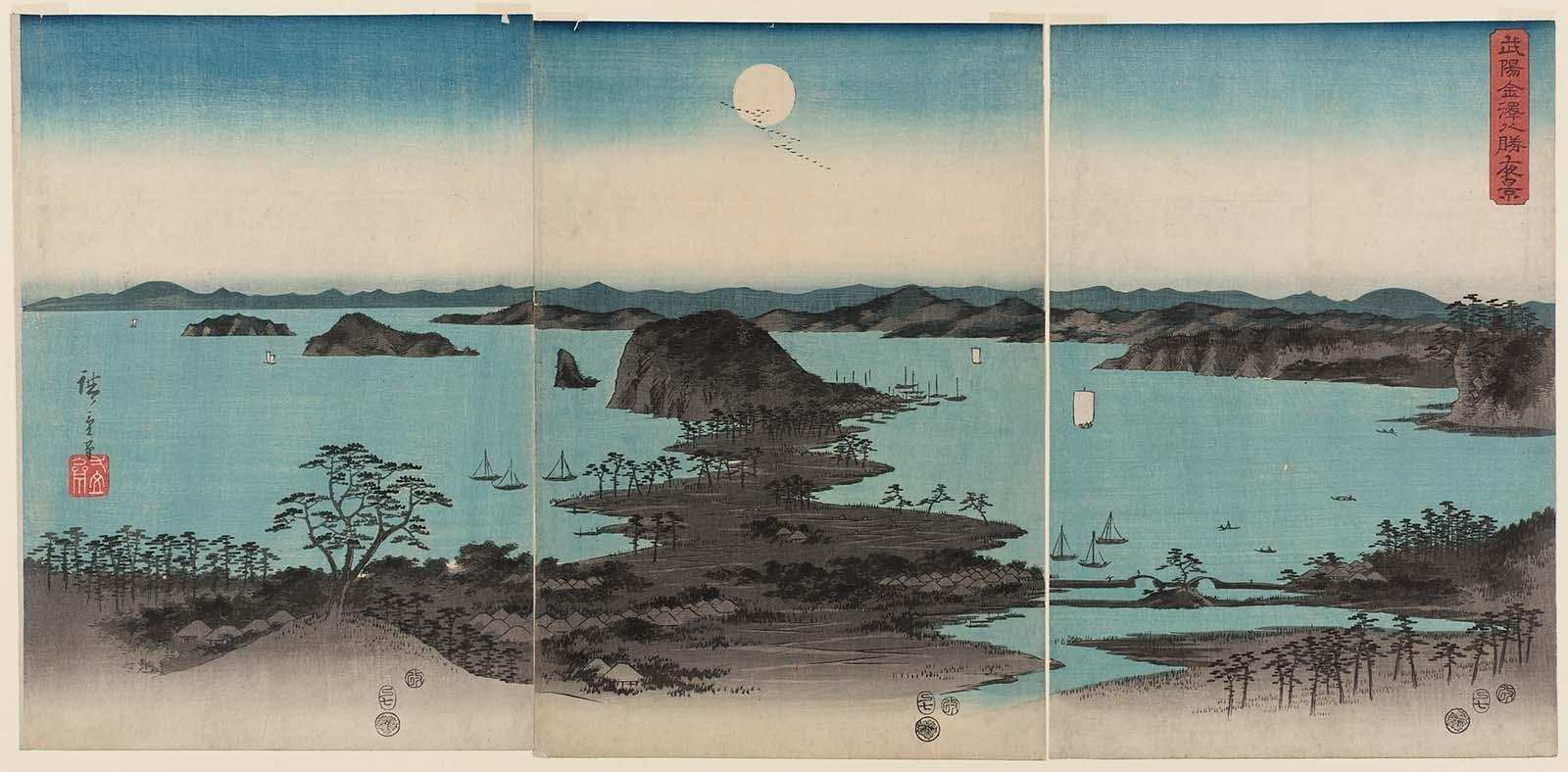

<雪月花 武陽金沢八勝夜景>; 1857年

Sharon